Kompetenzzentren: Beschleunigung oder Bremse?

Organisationen zwischen Anspruch und Abhängigkeit

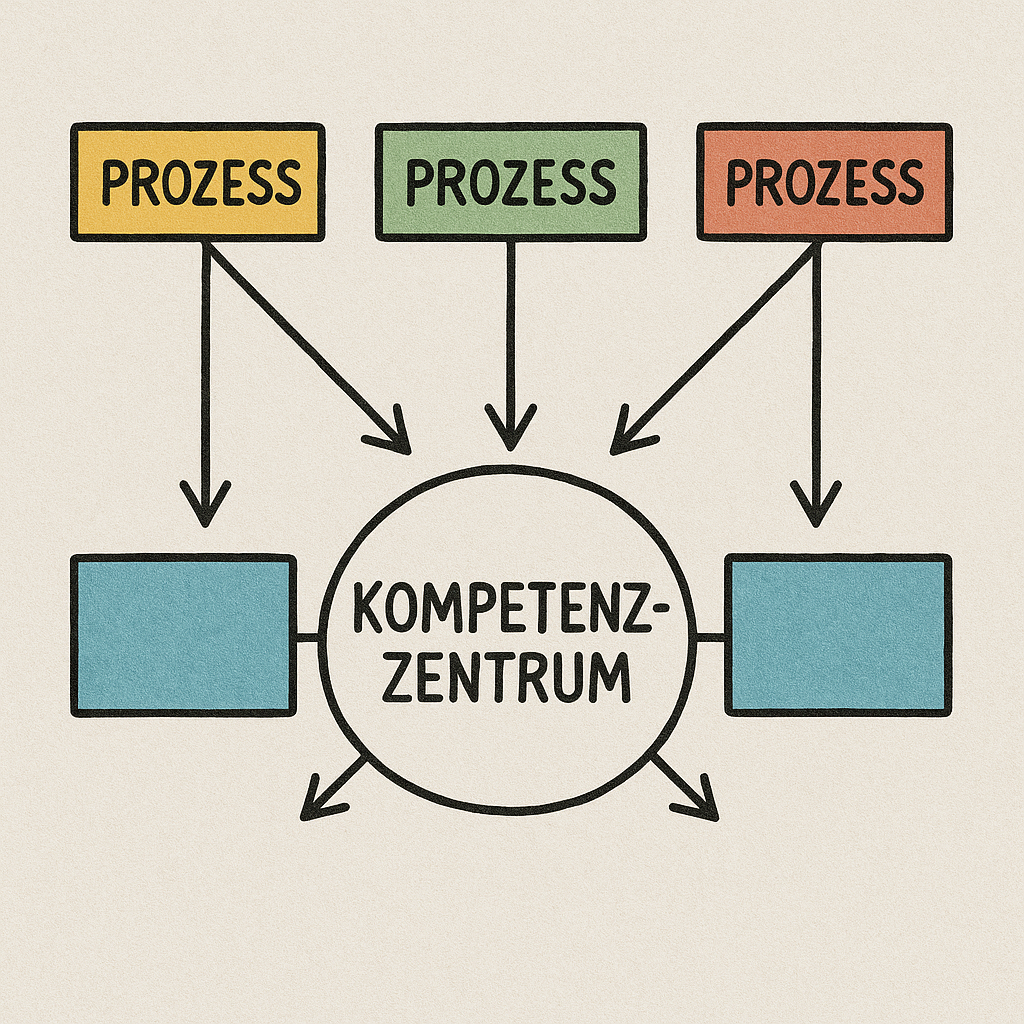

Kompetenzzentren, Querschnittsteams, Shared Services – sie gelten als moderne Organisationsform in großen Unternehmen. Wo Prozesse standardisiert, Expertise gebündelt und Ressourcen effizient genutzt werden sollen, entsteht schnell der Ruf nach einem „Zentrum“: für Qualität, Innovation, Kommunikation.

Die Idee ist einfach: Besser einmal gut machen als hundertmal mittelmäßig.

Die Realität ist komplexer: Denn jeder Zugewinn an Standardisierung bringt einen Verlust an Autonomie. Je mehr gebündelt wird, desto mehr hängt das System am zentralen Tropf.

Am Ende koordinieren wir die Koordinatoren, standardisieren die Standards und kontrollieren die Kontrolleure.

Warum Kompetenzzentren (zu oft) zur Bremse werden

Die Zielsetzung von Kompetenzzentren ist sinnvoll:

- Qualität sichern

- Redundanzen vermeiden

- Spezialwissen zentral verfügbar machen

Doch in der Praxis kippt das Konstrukt häufig:

- Dezentrale Organisationen verlieren Handlungsspielraum.

- Komplexe Abhängigkeiten ermöglichen Widersprüche.

- Entscheidungen dauern länger.

- Verantwortung wird abgeschoben („Das macht doch das Kompetenzzentrum“).

- Und statt Entlastung entsteht Bürokratisierung.

Der Grund:

Kompetenzzentren werden zu Machtzentren – und nicht zu Dienstleistern.

Beispiel: Zentrale Prozessstandards

In vielen Organisationen – ob Verwaltung oder Konzern – wird versucht, gleichartige Prozesse zu zentralisieren: etwa bei der Qualität, beim Vertrieb oder im Berichtswesen.

Ein zentrales Team entwirft den „Best Practice“-Prozess, setzt Tools auf, definiert Rollen und Vorgaben. Das verspricht Einheitlichkeit – erzeugt aber oft Friktion:

- Dezentrale Besonderheiten finden keinen Platz.

- Rückmeldungen aus der Praxis verlaufen im System.

- Schattenprozesse entstehen.

Die Verantwortung, etwas selbst verbessern zu können, geht verloren – ersetzt durch das Gefühl, auf ein anderes Team angewiesen zu sein.

Beispiel: Qualität ist kein Zentralthema

Ein besonders typisches Missverständnis zeigt sich am Thema Qualitätsmanagement. Häufig gibt es ein zentrales Team „für Qualität“, das Audits plant, Prozesse prüft und Leitfäden schreibt.

Doch das führt oft zu einem fatalen Effekt:

Wenn „die Qualität“ im Kompetenzzentrum sitzt, fühlen sich plötzlich alle anderen nicht mehr zuständig.

Ergebnisse:

- Probleme werden abgeschoben.

- Qualität wird zum Prüfgegenstand, nicht zur Haltung.

- Das Zentrum prüft – der Rest produziert.

Dabei gilt:

Qualität entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Haltung und Mitverantwortung.

Ein gutes Qualitätszentrum schafft Rahmen, Methoden, Feedback – aber es kann die Qualität nicht für andere übernehmen.

Wie gelingt die Balance?

Die Frage ist nicht ob Kompetenzzentren sinnvoll sind – sondern wie sie organisiert und gelebt werden. Es braucht eine Balance zwischen Synergie und Autarkie, zwischen Standard und Gestaltungsfreiheit.

1. Prinzipien statt Mikromanagement

Nicht alles muss zentral entschieden werden. Klare Leitplanken („Was ist nicht verhandelbar?“) reichen oft aus, um Orientierung zu geben – ohne operative Eigenverantwortung zu ersticken.

2. Kompetenzzentren als Dienstleister denken

Die zentrale Frage muss lauten: Helfen wir den anderen – oder regeln wir für sie mit? Gute Zentren ermöglichen, schlechte Zentren blockieren.

3. Verantwortung explizit machen

Wer zentral entscheidet, muss auch Verantwortung übernehmen – z. B. für Auswirkungen auf Fristen, Qualität oder Nutzerfeedback. Sonst entsteht ein Vakuum.

4. Rollen durchlässig gestalten

Perspektivwechsel helfen. Menschen aus Fachbereichen können ins Zentrum rotieren – und umgekehrt. Das fördert Verständnis und verhindert Abschottung.

5. Feedback statt Hierarchie

Statt Kontrolle braucht es Rückkopplung zwischen den Kompetenzzentren und dem Rest der Organisation: Was funktioniert? Was nicht? Wo stören wir mehr, als wir helfen? Nur so bleibt ein Kompetenzzentrum relevant.

Mandat statt Missverständnis: Wer entscheidet eigentlich?

Kompetenzzentren agieren oft im Grenzbereich zwischen Unterstützungsfunktion und Steuerungseinheit. Gerade in Organisationen, die mit Ende-zu-Ende-Prozessen arbeiten, stellt sich die zentrale Frage:

Wer hat das Mandat – das Kompetenzzentrum oder der Prozessverantwortliche?

Ohne eine klare Mandatsdefinition drohen Reibungsverluste:

- Hat das Zentrum das Recht, Standards verbindlich vorzugeben?

- Dürfen Fachbereiche abweichen – und wenn ja, in welchen Grenzen?

- Wer trägt die Verantwortung für Zielerreichung, wenn zentrale Vorgaben die Umsetzung mitprägen?

Ein fehlendes Mandat erzeugt Unsicherheit. Ein zu starkes Mandat kann Eigenverantwortung untergraben. Deshalb gilt:

Wer Verantwortung trägt, muss auch Gestaltungsspielraum haben – und wer gestaltet, braucht ein abgestimmtes Mandat.

Ein Kompetenzzentrum kann viel leisten – aber es sollte nicht im luftleeren Raum entscheiden. Es muss sich in die Prozesse einfügen, statt sie zu dominieren. Das gelingt nur, wenn die Rollen, Entscheidungsbefugnisse und Grenzen explizit vereinbart werden – im Dialog zwischen Zentrum und Linie.

Fazit: Weniger Zentralismus braucht bewusste Steuerung

Kompetenzzentren sind kein Selbstzweck. Sie können eine Organisation stärken – oder lähmen. Entscheidend ist, ob sie als Ermöglicher wirken oder als Gatekeeper. Ob sie verantwortungsvoll mitgestalten – oder Entscheidungen aus der Fläche ziehen, ohne Folgen zu tragen.

Dabei gilt:

Macht neigt zur Bündelung.

Ohne bewusste Korrektur wachsen Kompetenzzentren fast zwangsläufig – personell, fachlich und machtpolitisch. Was einmal zur Entlastung gedacht war, wird zur neuen Entscheidungsinstanz – oft ohne dass es je offen beschlossen wurde.

Deshalb braucht es einen fortlaufenden Reflexionsprozess:

- Was ist unsere Rolle – noch immer oder schon zu viel?

- Wo stiften wir echten Nutzen – wo stehen wir im Weg?

- Was könnten wir bewusst zurückgeben – an Verantwortung, Entscheidungsspielraum, Ressourcen?

Dezentralisierung passiert nicht von selbst. Sie braucht Führung, Feedback und die Bereitschaft zur Selbstbegrenzung.

Eine gute Organisation erkennt man also nicht nur an der Klarheit von Zuständigkeiten,

sondern auch an ihrer Fähigkeit, Macht nicht nur zu organisieren – sondern auch regelmäßig zu hinterfragen.